Il secondo romanzo di Ugolini, I denti del diavolo, è del 1929 e rafforza i temi centrali già adombrati nel precedente Il carro dei folli, cioè l’aridità morale, l’ipocrisia, l’incapacità umana di raggiungere la felicità. Siamo in una fase nella quale la letteratura esprime con maggior vivezza una sorta di nuovo tormento e cerca di comunicarlo e di diffonderlo assumendo forme originali;

nella prima metà del XX secolo potevano forse sorprendere e continuano oggi ad essere interessanti, tanto che lo studio di esse s’impone per conoscere quella letteratura di sostanza, capace di condurre alla concretizzazione di una visione personale del mondo, al di fuori delle tendenze letterarie del periodo, correnti, scuole, fazioni. Ricordiamo che nello stessa fase storica i punti di riferimento letterari si andavano coagulando attorno alle riviste «Ronda» e «Solaria» e a questo riguardo l’opera di Ugolini non può non essere vista che come quella di un “guastatore”. Più che della vicenda nel libro narrata, l’interesse di chi legge si indirizza sulle figure che in essa agiscono e nelle quali vibra un desiderio che sa macerarle senza dar loro tregua, avvivandone la misera esistenza colle illusioni che fanno piangere e ridere, lasciando al corpo la fame e ai cuori l’irraggiungibile speranza.

Indagare in queste anime fatte forse per la ricerca della gioia, ma ostacolate da destini avversi, scrutarne le vibrazioni più nascoste e coglierne gli attimi più sinceri, è questo il risultato del temperamento artistico di Ugolini, che relega sullo sfondo trame e situazioni. Quello che conta è l’intensità del particolare e le figure umane, tratteggiate sinteticamente ma a tutto tondo, s’innalzano quasi pietrificate, in un gesto, in un grido. Non troviamo in Ugolini un aperto filosofare, un tentativo di dimostrazione. Tutto viene mediato dal concreto dei gesti, dal concatenarsi delle cause e si trasferisce in azione. È questo forse ciò che resta dell’Ugolini filosofo, degli anni giovanili a Bologna, della frequentazione con il “filosofo dell’entusiasmo” Diego Ruiz – autore, tra l’altro di fortunati libretti negli anni ’20 del secolo scorso, tra i quali Prima prova di un principio nuovo sulla natura del tempo come propedeutica alla dottrina del ritmo, e oggi quasi totalmente dimenticato – che nei romanzi Ugolini trasformò poi in una sorta di fuga dal dolore, dando quindi forma narrativa alla teorizzazione Tempo = Dolore.

Nel prologo un neonato viene abbandonato dalla madre e in pratica adottato da un anziano agricoltore sotto la supervisione del parroco del villaggio di campagna e viene battezzato con il nome di Giorgio Diodonato. La scena si sposta poi molti anni dopo quando Giorgio giunge in città per seguire gli studi di legge e alloggia in una pensione economica che ospita personaggi tra il bizzarro e il patetico. Non si può non scorgere anche un certo ricorso alla simbologia che appare funzionale a sottolineare il contrasto campagna-città. E la simbologia è quella apocalittica, lasciata nelle mani di un teologo ateo, che quasi farnetica di “quattro cavalieri”, “sette candelabri”, un “arcangelo” e una “prostituta” cioè la città corrotta e peccatrice. Ma il “peccato” è anche in campagna e si svolge sotto gli stessi occhi del parroco. La città corruttrice corrode anche con la malattia. Oltre a quella della tragica figura della Miss francese, c’è quella dell’anziano chimico che cerca di dare una sistemazione “scientifica” all’idea di dolore:

«— Fatevi coraggio, – disse il chimico. – Vedo che soffrite… Me ne faccio tanto io! Chi ha il cancro finisce coll’abituarsi allo spettacolo della morte… Qui, vedete? Qui… E rode… e sale…»

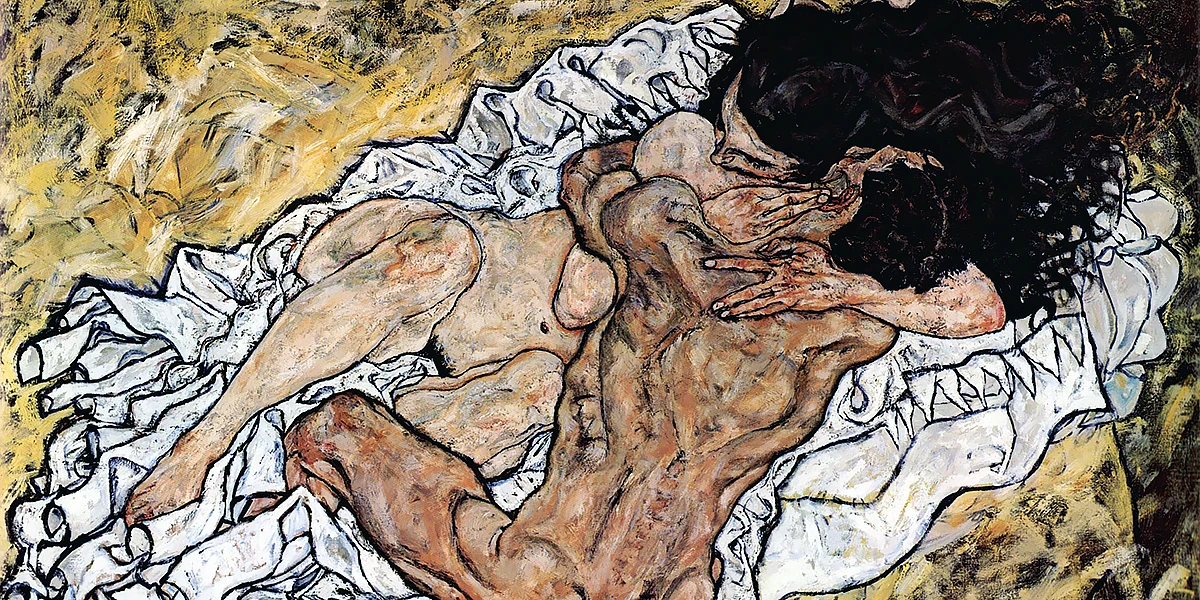

I “denti del diavolo” rappresentano il lato mostruoso dell’amore, «che s’incideva nei pensieri, profondamente, deturpandoli. Era il genio del male che affiorava qua e là, torvo, sulla vasta chiarità dell’amore. Era forse lo stesso pensiero che, in una contorsione febbrile, si accostava delirando alla fonte della vita.»

«— Ho amato una donna: ho avuto la donna che amo. Così il peccatore si confessava al sacerdote. Ma tutto ciò che era indicibile e inesprimibile per don Luigi non esisteva. I denti del diavolo mostravano le loro punte aguzze nei pensieri, a un tratto, nei sentimenti. L’atto del peccato rientrava nella natura.»

E queste punte aguzze pungono anche nel finale, che sembra quasi la chiusura del un cerchio apertosi nel prologo anche se non ammesso esplicitamente dal racconto; la fuga dalla grande “prostituta” e il ritorno alla campagna rappresentano l’inutilità del tentativo di fuga dal Dolore.

Per questo nomi e trama non contano, non importano. Dietro si scorge qualcosa di eterno che li annulla e porta in primo piano il senso tragico dell’impotenza umana, una tristezza infinita nella quale le figure si sfumano sullo sfondo come larve evanescenti.

Sinossi a cura di Paolo Alberti

Dall’incipit del libro:

La donna scese la scala a piuoli, faticosamente. Quando fu sull’aia, volse uno sguardo intorno. La notte era ancora alta; il cascinale si profilava appena nel buio.

Un fruscìo improvviso la fece sussultare. S’avvicinò al fienile, vi si appoggiò, trepida. Strinse le orbite per acuire la vista. Nessuno. Il fruscìo divenne più intenso. Sul suo capo, le fronde di un albero stormirono lungamente.

Sorrise.

Staccandosi dal fienile, annaspò l’aria come se cercasse un appoggio. S’afferrò alla scala; guardò ancora intorno come per orientarsi. Poi, dopo una breve esitazione, abbandonò il suo sostegno e avanzò barcollando nel buio.

Un grosso cane, svegliato forse dallo stormire delle fronde, si diresse verso il fienile fiutando l’aria. Girò intorno alla scala; tornò indietro, trotterellando; attraverso un viottolo raggiunse la strada maestra.

Un’ombra si muoveva, là presso. Gli occhi fosforescenti del cane la fissarono lungamente. L’ombra s’allontanava pian piano. Il cane, camminando a qualche distanza da essa, e fermandosi quando si fermava, come se non avesse il coraggio di avvicinarla di più, la seguì sino al crocevia.

Scarica gratis: I denti del diavolo di Amedeo Ugolini.