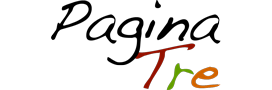

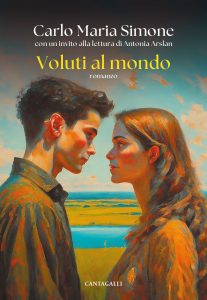

Carlo Maria Simone, Voluti al mondo, con un invito alla lettura di Antonia Arslan, Cantagalli, Siena 2024, pp. 344, € 23,00

Osservare il mondo degli adolescenti può risultare oggi particolarmente spiazzant e, e doloroso; specie se si dimentica che buona parte dell’insignificanza che ci sembra di rilevare dipende dalle due generazioni che questi ragazzi hanno alle spalle. Ma la giovinezza conserva sempre e comunque la sua splendida forza, capace di nascere al mondo e, quando necessario, di rinascere. Ma per questo ha bisogno, come ne abbiamo avuto noi quando fu il nostro turno, di maestri e soprattutto di padri.

e, e doloroso; specie se si dimentica che buona parte dell’insignificanza che ci sembra di rilevare dipende dalle due generazioni che questi ragazzi hanno alle spalle. Ma la giovinezza conserva sempre e comunque la sua splendida forza, capace di nascere al mondo e, quando necessario, di rinascere. Ma per questo ha bisogno, come ne abbiamo avuto noi quando fu il nostro turno, di maestri e soprattutto di padri.

Il protagonista maschile è un ragazzo nato a Pasturo (località della Valsassina citata da Manzoni e, un secolo dopo, patria d’elezione della grande poetessa Antonia Pozzi); la protagonista femminile si è appena trasferita a Lecco da Pescara. Si ritrovano nella stessa classe di liceo, all’ultimo anno, quello della maturità. Nei primi mesi si trattano con ostilità o, meglio, si ignorano. Entrambi avrebbero un enorme bisogno del proprio padre che invece, per motivazioni diverse, è distante. Ferite familiari sanguinanti e i quasi inevitabili conseguenti errori non fanno che aggravare la situazione e li rinchiudono sempre più in sé stessi.

Per farli incontrare è necessaria l’intuizione di un insegnante, un po’ goffo magari, ma capace di vederli come persone, di capire, mosso dall’affetto, i loro bisogni profondi. È inevitabile che il lettore si aspetti, e speri, nell’innamoramento reciproco. Ma dovrà aspettare, perché non è possibile amare realmente senza prima sapersi amati e così scoprire, e accettare, la propria identità. Dovranno prima passare per ulteriori errori, per situazioni tutt’altro che esemplari e consolatorie (per loro e per il lettore partecipe).

Nessun moralismo, in queste pagine. Ma, a ben vedere, in controluce appaiono molti segnali di una mappa di umanità (alcune riflessioni, o scelte, o gesti di gentilezza inattesi, che consentono al lettore di mantenere la speranza). Chi legge può avvertirne subito la presenza oppure no, incalzato da una storia che non smetterebbe di leggere salvo che per urgenti necessità. Il congegno narrativo, infatti, è complesso, ma molto ben governato. Pur con le evidenti differenze di stile e di temi, viene alla memoria Joseph Conrad e perfino il suo delayed deconding, la “decifrazione ritardata” con la quale lo scrittore anglo-polacco sceglieva a volte di raccontare eventi drammatici o complessi spiegandone il senso o gli antefatti solo nei capitoli successivi.

Nel breve Invito alla lettura che precede il romanzo, Antonia Arslan decisamente si sbilancia: «Raramente mi è capitato di incontrare una così lineare – anche se sofferta – scelta di scrittura, insieme a una felicità così assoluta nel creare una storia che regga nel susseguirsi dei capitoli, senza tradire sforzi intellettuali o forzature di disegno creativo» (p. 7). Elogio sperticato, ma che decisamente condivido. E che credo sia dovuto, oltre che all’indubbio talento, alla passione educativa dell’autore e alla sua condizione di vita: giovane padre e docente, tanto giovane da sapersi orientare nei labirinti dell’adolescenza di oggi. E di come da loro è vissuta la scuola, tratteggiata – per citare ancora l’Arslan – «con perizia e senza eccessi» (p. 8). Viene immediato pensare che la capacità empatica di quel docente ricordi almeno alcuni degli insegnanti che Simone ha avuto e che desidera imitare.

La nascita all’età adulta dopo grandi ferite, richiede capacità di perdono: «i genitori occorre iniziare a capirli, e perdonarli mille e mille volte, come loro hanno perdonato noi, anche se ai figli costa di più» (pp. 322-323). E per giungere all’arte del perdono è necessario sapersi amati, «voluti al mondo». Nel titolo c’è già tutto.

La nascita all’età adulta dopo grandi ferite, richiede capacità di perdono: «i genitori occorre iniziare a capirli, e perdonarli mille e mille volte, come loro hanno perdonato noi, anche se ai figli costa di più» (pp. 322-323). E per giungere all’arte del perdono è necessario sapersi amati, «voluti al mondo». Nel titolo c’è già tutto.

La rappresentazione di questa rinascita, che il lettore intuisce e spera, è sintetizzata nella scelta narrativa per la quale solo nelle ultime righe si viene a conoscere il nome dei due protagonisti. Il nome è l’identità: sono rinati.

Non è certo un caso che Simone ponga in esergo Ultimo frammento, il notissimo testamento poetico e spirituale di Raymond Carver: «E hai ottenuto quel che / volevi da questa vita, nonostante tutto? / Sì. / E cos’è che volevi? / Potermi dire amato, sentirmi / amato sulla terra».

Riportare questo testo è un atto di gratitudine verso un autore amato, ma è anche consegnare al lettore la chiave interpretativa dell’intero, bellissimo, romanzo.

Testo pubblicato sul n° 773-774 (luglio-agosto 2025) del mensile “Studi Cattolici”