F. Montella, Prigionieri. I militari italiani nei campi di concentramento della Grande guerra: la detenzione, il ritorno, l’internamento in patria, l’oblio, Itinera Progetti, Bassano del Grappa 2020, pp. 236, euro 21,00.

Nella guerra del 1915-18 furono 600.000 i soldati italiani caduti prigionieri degli eserciti asburgico e germanico. Circa 300.000 catturati nelle settimane seguenti la rovinosa sconfitta di Caporetto, con effetti devastanti pure sul sistema dei campi di prigionia nemici, incapaci di accogliere una tale massa di uomini (p. 64). Almeno 100.000 non fecero mai più ritorno alla propria casa e ai propri affetti, oggetto loro malgrado di un lutto intimo-familiare che, seppur sommessamente e non incoraggiato dalle amnesie pubbliche (p. 106), avrebbe percorso l’intero Novecento.

A questi uomini, al loro drammatico destino e vissuto bellico fatto di fame, malattie, stenti e, sovente, ingiurie bastonate e colpi di fucile (p. 37), dedica la sua ultima fatica libraria Fabio Montella, giornalista professionista e ricercatore indipendente, dove indipendente assume in genere un preciso significato. Quello di condurre scavi euristici supplendo con la passione e l’impegno disinteressato alla sistematica mancanza di finanziamenti, non di rado circondati dalla spocchia di assisi accademici più bravi a destreggiarsi nelle meccaniche concorsuali che non nello svolgere i compiti istituzionali ai quali sono demandati.

Pubblicato nel febbraio 2020 per i tipi della Itinera Progetti di Bassano del Grappa, Prigionieri. I militari italiani nei campi di concentramento della Grande guerra, affronta la spinosa questione abbinando ad uno sguardo d’insieme, che indugia alle modalità della sintesi, una prospettiva più mirata sui singoli casi di studio, come possono essere i centri emiliani di raccolta dei reduci di Gossolengo-Rivergaro, Castelfranco Emilia, Mirandola e Parma.

Degna di nota è la scelta di unificare organicamente nella singola monografia temi e fasi dell’esperienza della prigionia sovente sviscerati separatamente dagli studiosi. Al desiderio autoriale di tracciare un quadro dettagliato di come si vivesse in cattività (p. 20), si aggiungono così i capitoli del disordinato e tumultuoso ritorno in patria dopo l’armistizio; dell’avvilente nuovo internamento nei campi di raccolta sabaudi – dispositivi necessari a bonificare ogni soldato valutandone responsabilità e modalità nella resa; dello stanco dibattito parlamentare protrattosi tra 1918 e 1922; del lento ma inesorabile oblio calato sull’odissea vissuta da questi uomini in un’Italia mussoliniana proiettata verso una ben diversa narrazione dell’esperienza bellica; fino al capitolo, amaro e sconcertante insieme, del rientro in Italia delle salme dei soldati deceduti, tra ingiustificati ritardi burocratici, conflitti di competenze tra gli uffici governativi e tentate truffe.

Ai titoli di una storiografia tornata di recente a coltivare con metodologie antiquate temi e modelli di un passato nemmeno troppo lontano abile a trasfigurare il volto raccapricciante della guerra, di nuovo affascinata dal magnetismo dei grandi condottieri e dalle gesta eroiche di rassegnati fantaccini, cocciuti alpini e scattanti bersaglieri, il volume di Montella si contrappone come un salutare bagno di urticante realtà.

La prigionia appare per quello che fu: una imperturbabile, ostinata letargia spirituale (p. 42), marcata dalla snervante attesa di lettere da casa, e scandita nello scorrere di un tempo immobile dall’umiliante quotidiana ricerca di cibo – o di qualcosa che ad esso potesse assomigliare… Un’età di radicale incertezza che, inaugurando una dolorosa fase del vissuto individuale bellico (p. 67), precipitò i soggetti nella paradossale emarginazione di un’esistenza trascinata nel chiasso della folla. Una solitudine non di rado esacerbata dalla rottura violenta di amicizie e solidarietà nazionali (p. 39), scarsamente confortata dal ricordo delle roboanti retoriche belliciste del maggio radioso.

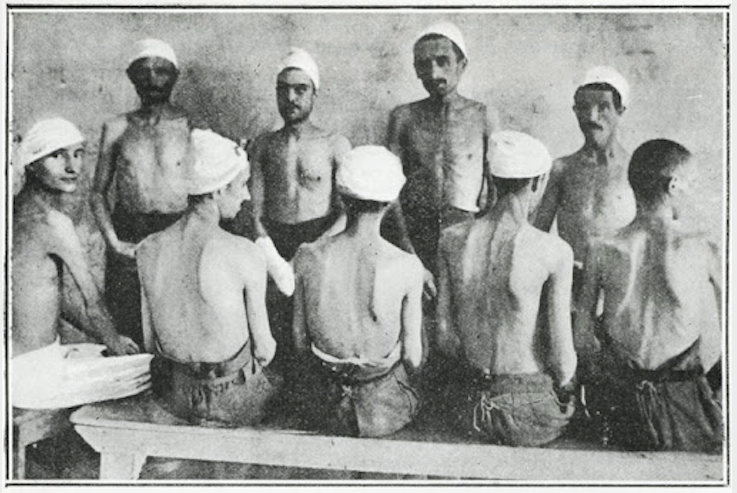

A prescindere dal ruolo degli ufficiali medici, gli unici per le mansioni quotidiane assegnate ad entrare sistematicamente in contatto con i soldati di truppa, un dato balza all’occhio della ricostruzione di Montella: l’inesorabile rigido classismo ottemperato dalle antagoniste élite europee nella gestione dei rispettivi prigionieri. Un classismo frutto ab origine della fatale distinzione tra ufficiali e soldati di truppa, avallata, si direbbe poco sorprendentemente, dai trattati internazionali d’allora, ma smarrita – questo sì malauguratamente – da troppi giovani storici in carriera di oggi. Una discriminazione con regolarità coltivata e rispettata dai carcerieri asburgici e germanici, che piegando la truppa allo sfruttamento lavorativo e ad un’esistenza trascinata in condizioni igienico-sanitarie-alimentari disperate, mentre garantiva agli ufficiali di alto come di basso rango una paga regolare ed un vitto non sempre disprezzabile, orienterà inevitabilmente i destini individuali durante l’imprigionamento e dopo la liberazione (p. 90).

Logico che, date le vicissitudini sperimentate e, dopo aver toccato con mano la diffidenza del Comando Supremo non da ultimo responsabile dell’insufficiente soccorso statale loro prestato (p. 59), i reduci – soprattutto se soldati di truppa – inclinassero rientrati in patria a dar voce al malcontento e a diffusi sentimenti di rivalsa (p. 137).

La stessa scelta delle autorità di concentrare questi uomini in centri di raccolta spesso improvvisati, privi di mezzi adeguati, male organizzati e peggio gestiti, non aiutò a rasserenare gli animi di chi, contemporaneamente, riassaporava un barlume di libertà ed esperiva sulla propria pelle la disillusione di un mediocre ritorno in patria diversamente immaginato. A pesare, indirizzando le scelte dei vertici militari e civili fu, una volta ancora, il pregiudizio classista. Il bisogno espresso dai reduci di un pronto ritorno alla piccola patria e agli affetti familiari dovette cedere il passo ad altre esigenze e priorità. In particolare, dovette inchinarsi ai soverchianti timori di autorità convinte di avere a che fare non solo con potenziali disertori da scoprire e punire, ma con sovversivi guastati in prigionia dal morbo bolscevico, secondo una grand peur borghese, allora diffusa internazionalmente e non circoscrivibile al caso italiano (p. 152), che avrebbe alterato i termini della questione trasformando la vicenda degli ex prigionieri da problema prettamente militare a dissidio di politica interna (p. 166).

In conclusione, le pagine di Montella se tratteggiano un quadro generale della questione, impreziosito dal mosaico di tante penose storie personali, incoraggiano rinnovate elaborazioni interpretative in grado di complessizzare le analisi strettamente storiografiche nella ricomposizione di tutti i fattori in gioco. Sotto questa luce, trascendendo la mera fattualità della stagione bellica primo novecentesca, l’universo simbolico inscritto nella prigionia potrebbe essere indagato come snodo culturale profondo, operativo sia a livello implicito che inconscio, doppiamente utile. Sia per tracciare in controluce un inventario delle strutture del potere, dei valori, dei concetti di moralità e giustizia, dei progetti futuri, dei sentimenti, delle aspettative e delle auto-narrazioni della società sabauda del periodo. Sia per commisurare sul campo la forza di taluni modelli e allegorie culturali egemoni nella produzione dei saperi ammessi e delle soggettività legittimate e ufficialmente desiderabili, auspice un registro epistemologico non superfluo se si vuole comprendere perché migliaia di uomini partirono gioiosi per l’avventura bellica, e perché milioni di loro sentirono come un obbligo morale restare inchiodati anni in trincee di sangue, fango e merda.

Del resto, oltre l’attualità delle scelte politiche contingenti, genealogicamente non autonome dal quadro d’insieme, lo stesso muto ostracismo riscontrato dagli ex prigionieri nel trovare uno spazio alla propria narrazione antieroica

(p. 193) nello scenario nazionale – un biasimo che preannuncia la lenta rimozione dei loro vissuti dal repertorio della memoria pubblica – può essere difficilmente inteso se estraniato dalla fortuna e dalla pervasività esistenziale di un disegno antropopoietico eroico, dalle matrici classiciste, partecipato dalle paternalistiche élite dominanti e, dai primi anni post-risorgimentali, con metodo propagandato e trasmesso scolasticamente alle generazioni di nuovi italiani.